▼ 楽屋・店舗のれんのお見積りフォームはこちら

店舗暖簾・楽屋のれん製作の専門店の山本染匠(京都)へようこそ。

大正15年創業。京都で培われた弊店しか出来ない「伝統の染め技法」により

お客様に必ずご満足いただける「のれん」を心を込めてお誂えいたします。

▲ 当店の楽屋暖簾・制作実績を紹介致します。

暖簾のデザインや色目などご参考ください。

2026年1月30日 2月の営業カレンダー(右下部)を更新致しました。。

2025年6月19日 店舗用暖簾制作実績を 6点追加致しました。

2025年5月29日 楽屋暖簾実績を 6点追加致しました。

「楽屋のれん」市川右團次さんの楽屋暖簾制作の流れもご覧ください。

2023年4月 店舗用暖簾実績を 9点追加致しました。

2020年9月 暖簾の染め工程・「染め」・「名入れ」を案内しました。

2020年7月 暖簾の染め工程・「糊置き」を案内しました。

オリジナル店舗暖簾、楽屋暖簾を無料お見積もり致します。

お気軽にご連絡・ご相談ください。

店舗のれん

製作実績紹介

楽屋のれん

製作実績紹介

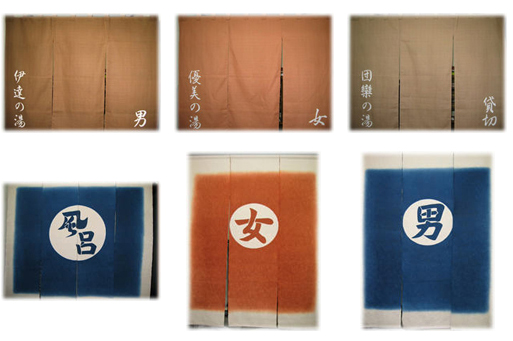

湯のれん(温泉・銭湯)製作実績紹介

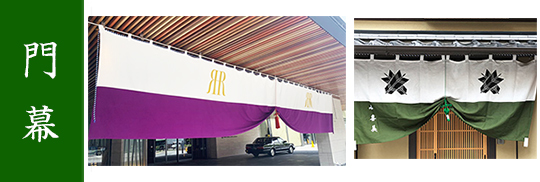

門幕(かどまく)も制作しています!

大きなサイズの門幕などオーダーも承ります。

門幕とは神社や寺院、祭礼、冠婚葬祭などで門や入口に張られる横長の布幕のことです。家紋や団体名、祭礼名などが染め抜かれており格式や雰囲気を演出するために使われます。

▼ 楽屋・店舗のれんのお見積りフォームはこちら

![]()

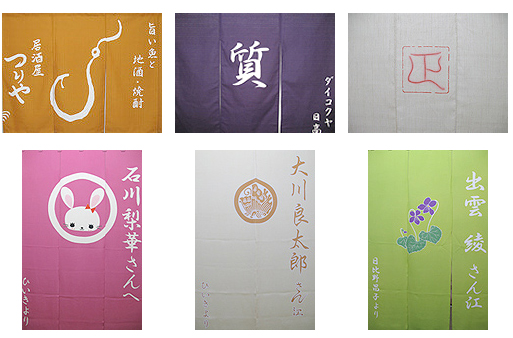

【店舗のれん製作実績】

旅館・料亭・カフェ・居酒屋・飲食店様にご活用いただいています。

道路と店舗との間に一枚の暖簾があることで一つの仕切りとなりますが

奥側の店舗も見え隠れする光景。

風になびく姿に風情を感じ、お店を華やかに彩ります。

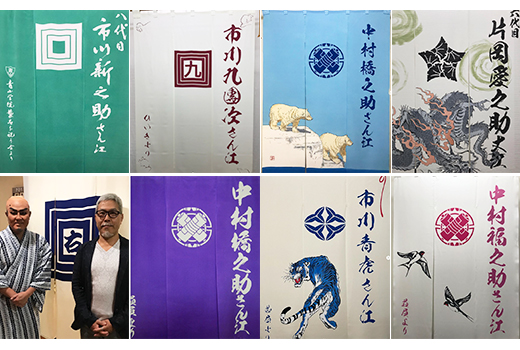

【楽屋のれん製作実績】

芸能人・有名人の楽屋の入り口に飾る「のれん」です。

ファンの方がプレゼントとして贈られることが多いです。

歌舞伎役者・劇団員・歌手の方等、多数染めさせていただきました。

【湯のれん製作実績】

銭湯・温泉・旅館のお風呂の案内・仕切りとして活用いただくものです。

「太鼓(たいこ)のれん」について

太鼓暖簾は日本の伝統的な品目であり、通常は店舗や居酒屋などの入り口に掲げられる風景を想像させます。風で揺れるとバタバタと音が鳴る店頭幕・太鼓のれんにはいくつかの特徴や素材があります。

■デザインと模様

一般的に太鼓のれんは、縦長の形状をしており真ん中に一つの大きな絵柄が描かれていることが多いです。太鼓の模様やデザインにはしばしば意味が込められており、店舗の入り口を飾る際に目を引く効果があります。模様は伝統的な日本文化や祭りなどに関連するものが多く使われてきた歴史があります。

■のれんの素材について

太鼓のれんは通常は布で作られています。伝統的な太鼓のれんは綿や麻などの天然素材が使われ、最近ではポリエステルなどの合成素材も使われることがあります。素材によって風合いや耐久性が異なります。

■色彩について

太鼓のれんの色彩は伝統的には赤や黒、白などの地味な色合いが多いです。しかし近年では明るい色やパターンが取り入れられたデザインも見られ、自由度が高くなりました。オリジナル制作も対応しておりますので、当社の制作実績もご参考ください。

■サイズについて

太鼓のれんのサイズは様々で、店舗の入り口に合わせて大きさはカスタマイズ可能です。一般的には幅が数メートル、高さが数十センチメートル程度のものが一般的ですが、大きなものから小さなものまで様々です。適したサイズがわからないという方もおられます。お気軽にご相談くださいませ。

- 京都 山本染匠ご連絡先 -

【弊社染め工房の地図】

工房へお越し頂く際はマップより

場所をご確認くださいませ。

2026年2月営業カレンダー

![]() の背景色はお休みです

の背景色はお休みです

山本染匠の伝統技法・印染め

テレビNHK教育放送番組「美の壺」にて弊社代表・山本昌宏が取材を受け、2008年6月に放送されました。

暖簾鑑賞

「凛とした印の表情を見よ」

当店のオリジナル暖簾(店舗・楽屋)

お見積もりやお問合せはお気軽にどうぞ。