![]()

弊社では伝統的な技法により、ご注文頂いてから白生地よりお好みのデザインに

染め上げ、各工程を一貫しておりますので質の高いものを創り上げております。

染屋だからこそ、良いものをより安くお客様に提供できます。

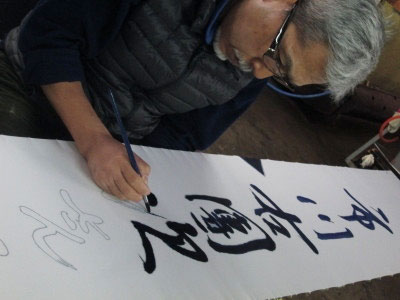

◆ 下絵

「白生地から全てがはじまります・・」

実際のデザインの基礎となる下絵の作成

→ 模様の形や全体の構図が決定する

→

白生地にデザインをもとに青花で下絵する

◆ 糊置き(のりおき)

「お好みのデザインに・・」

糊を置いた描き線が出来上がりを左右する為、図案よりも下絵よりも良くないといけないです。渋紙製(布製、ビニールレザーもある)の円錐形の筒の先に口金をはめた筒を動かして文字や模様を描いていきます。

のれん、ふろしき、座布団など印染めには欠くことのできない伝承な技法です。

糊の打ち合いや湿気を保つためにひき粉をかけます。(ひき粉・・・檜を削った粉)

◆引き染(ひきぞめ)

「染の印象を左右する地色 ムラのない上がりが腕の見せ所」

生地の両端を張り木で引っ張って水平にし伸子でしわのないように張り、

一回に含ませる染料の量と刷けの動きが一定でないとムラが生じてしまいます。

均一に手早く染める熟練した技量が

不可欠な作業です。

◆ 蒸し水洗い

「染料を生地に定着、発色させる蒸しの作業」

布布に一定の温度と湿気を与え染料を繊維に完全に染着させ染料本来の色を発色させる重要な工程です。

95℃から98℃の蒸熱で30~60分間(色目、生地その他によって異なる)蒸します。

その後、糊とともに定着せずに余った染料を糊が落ちるまで振り洗いをして

水のなかに色がでなくなるまで水洗いします。

京都の地下水は四季を通じて17℃に保たれ、軟水で鉄分の少なく水元に適した水質です。

◆ 仕立て

「一針一針丹誠を込めて縫い上げます」

- 京都 山本染匠ご連絡先 -

【弊社染め工房の地図】

工房へお越し頂く際はマップより

場所をご確認くださいませ。

山本染匠の伝統技法・印染め

テレビNHK教育放送番組「美の壺」にて弊社代表・山本昌宏が取材を受け、08年6月に放送されました。